普通话的推广,让中华民族同心共鸣;少数民族语言的存续,使文化基因多元共生。正如习近平总书记所言:“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。”双语宛如血脉双流,既澎湃着时代的融合浪潮,又流淌着民族的记忆长河。

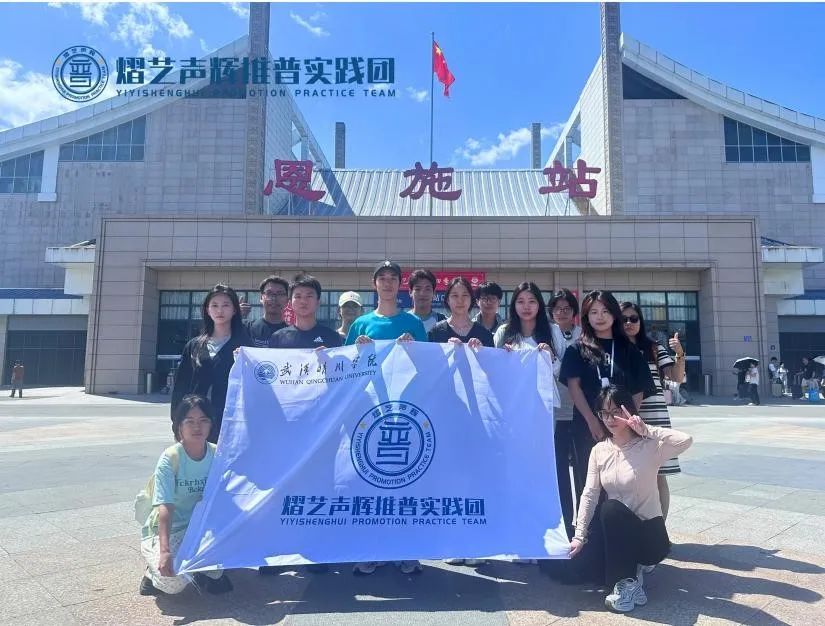

6月27日,历经三个月系统培训筹备,由传媒艺术学院多专业学子组成的熠“艺”“声”辉推普实践团12名成员,在辅导员王凯、张曼丽老师的带领下,奔赴湖北恩施土家族苗族自治州,开启了一场以语言为纽带、文化为桥梁的实践之旅。他们秉持“语言+”理念,围绕四大板块,通过多种形式助力普通话推广与乡村振兴,以青春热血为当地注入“推普 +”新动能,共赴语言之约。

抵达恩施后,实践团首站来到恩施大剧院,受邀观看以国家级非遗“西兰卡普”为灵感创作的歌舞大秀《西兰卡普》。演出独具匠心,土家族传统音乐与现代元素完美交融,服装设计巧妙融合传统与现代风格,普通话旁白、字幕与少数民族语言歌舞表演相结合,致力于实现文化传播视域下方言保护与普通话推广的平衡。这不仅是对土家族文化的生动演绎,更与推广普通话、保护与推广少数民族文化、实现“双语共生”的理念紧密契合。

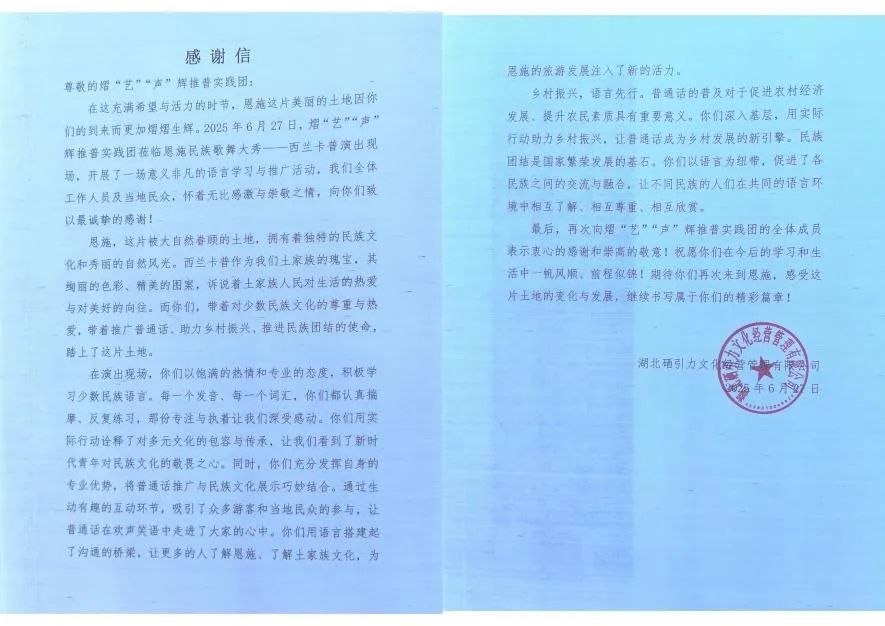

观看演出时,实践团队成员们以饱满热情和专业态度,积极学习少数民族语言。他们用实际行动诠释对多元文化的包容与传承,通过生动有趣的互动环节,吸引众多游客参与,让普通话在欢声笑语中走进观众心中。他们深刻认识到,推广普通话是打破地域与语言隔阂的桥梁,保护民族语言则是守护民族文化的根脉。演出结束后,《西兰卡普》团队向实践团表达诚挚感谢,这既是对团队的认可,更是对未来工作的期许。

演出带来的震撼与少数民族文化的感染,让团队成员渴望探寻和学习当地文化。为深入了解当地双语使用现状,在推广普通话的基础上更好地传承和保护少数民族语言及文化,6月28日,实践团走进恩施市博物馆与著名旅游景点女儿城,通过品尝美食、探访古迹等方式,全方位体验当地独特的少数民族文化。

在恩施州博物馆,团队成员驻足于土家族“西兰卡普”织锦技艺、苗族“银饰锻造技艺”等非物质文化遗产前,主动用普通话与当地群众及游客交流,用生动的语言向游客描述土家族吊脚楼等特色建筑以及苗族服饰上的精美刺绣图案。这种“沉浸式”体验,不仅推广了普通话,也让更多人深入了解恩施民族文化,增强了民族自豪感和文化自信。

探访女儿城时,美食成为语言传播的鲜活课堂。团队成员品尝富硒土豆、炕洋芋等美食时,用普通话与摊主、游客交流,解码“硒都密码”,让美食成为连接文化的桥梁。他们还触摸历史脉搏,了解土家族相关文化习俗和内涵,并对当地居民、商家、游客等群体进行调研访谈,了解不同群体方言、民族语言及普通话使用现状、困难和需求,同时也向受访者传递了“双语共生”的重要性。

此次实践,团队成员深刻认识到普通话推广与文化传承相辅相成。普通话是打破语言隔阂的桥梁,保护民族语言则是守护文化的根脉。在接下来的实践中,熠“艺”“声”辉推普实践团将继续探索,通过更多文化活动,吸引更多人加入推广普通话、传承和保护少数民族文化与语言的队伍,让恩施文化绽放更多光彩,为当地经济社会发展和文化繁荣贡献力量。